Au Cameroun, la législation anti-terroriste est utilisée pour imposer silence aux opposants et réprimer la dissidence

Un petit déjeuner léger consistant en une omelette et un café noir avalés à la hâte : Ahmed Abba, correspondant international de Radio France Internationale, était loin de se douter que ce serait le dernier repas qu’il prendrait en tant qu’homme libre. Le gouverneur avait chargé Abba d’organiser une réunion de sécurité pour le 30 juillet, 2015 à 10 heures du matin à Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême Nord du Cameroun, en réponse aux attaques menées par le groupe extrémiste Boko Haram.

L’Extrême Nord était sous le choc de trois attentats-suicides à la bombe qui avaient eu lieu au cours de ce mois, et qui avaient fait au moins 34 morts. Bien que de tels attentats soient perpétués presque tous les jours à la base de Boko Haram dans le Nord-Est du Nigéria, ils étaient rares dans le pays voisins. Les attentats sont intervenus quelques jours avant une visite officielle de deux jours du Président nigérian, Muhammadu Buhari en vue d’intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Abba avait passé presque toute la journée précédente à s’entretenir avec les réfugiés nigérians qui avaient fui le groupe extrémiste.

Abba a été arrêté au moment où il quittait la réunion du gouverneur sur la sécurité. Il a été accusé d’avoir violé la loi anti-terroriste camerounaise, et, après avoir passé presque deux ans en prison, il a été inculpé par un tribunal militaire de « non-dénonciation du terrorisme » et de « blanchiment des produits des actes de terrorisme. » Il a été condamné à 10 ans de prison. Son avocat a indiqué qu’il faisait appel de cette condamnation.

Le gouvernement affirme que la loi anti-terroriste a été promulguée par le Président Paul Biya en décembre 2014, dans le cadre de ses activités de lutte contre Boko Haram qui, outre les attentats, a également procédé à des enlèvements au Cameroun. Toutefois, le CPJ (Comité pour la protection des journalistes) a constaté que les autorités se servent de cette loi contre des journalistes comme Abba, qui font des rapports sur les militants, et contre d’autres qui ont fait des reportages sur les troubles survenus dans les régions anglophones du Cameroun ou qui critiquent l’administration Biya.

Outre la détention des journalistes, les autorités ont mis au ban les organes de presse réputés bienveillants à l’égard des manifestants anglophones, coupé l’internet dans les régions où avaient lieu les manifestations, et ont empêché les observateurs externes tels que le CPJ d’entrer au Cameroun en retardant le processus d’obtention des visas. Les journalistes affirment que le risque d’arrestation ou de clôture a créé une atmosphère de crainte et d’auto-censure – qui n’est pas de bon augure dans la mesure où les élections sont prévues pour l’année prochaine.

Selon le rédacteur en chef d’une publication anglophone, le gouvernement combine la couverture médiatique des militants ou des manifestants avec des éloges, et les journalistes ne savent pas ce qu’ils peuvent rapporter sans danger, par conséquent ils pèchent par excès de prudence.

« Les publications publient aveuglément parce que le gouvernement, par frustration, peut décider que n’importe quel rapport publié cherche à favoriser les fomentateurs de troubles » affirme le rédacteur, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte des représailles. « On ne nous indique pas quelle est la différence entre rapporter les faits ou acclamer ce qui se passe, nous courons par conséquent le risque de contrevenir à la loi anti-terroriste. »

Biya, qui a été nommé premier ministre en 1975, a assumé la présidence en 1982. Il est l’un des leaders ayant exercé le plus long mandat présidentiel au monde. Le parlement a révisé la constitution en 2008 pour supprimer les limites au mandat présidentiel.

Outre l’insurgence de Boko Haram, son administration se débat depuis un an avec des affrontements entre la police et les manifestants dans les régions anglophones, où les avocats, les enseignants et d’autres groupes ont fait la grève parce qu’ils s’estiment marginalisés. La barrière linguistique dans le pays et la revendication d’une autonomie accrue – voire dans certains cas, la sécession – est un reliquat des premiers jours de l’indépendance, lorsque les régions sous la domination coloniale britannique se sont unies à celles gouvernées par la France. Les résidents de la région anglophone se plaignent que le nombre de documents officiels traduits clairement en anglais est insuffisant et que le gouvernement majoritairement francophone nomme des enseignants et des juges dans leur région qui ne parlent quasiment pas l’anglais.

Les bouleversements au Cameroun, et la riposte de plus en plus autoritaire de Biya, risquent d’engendrer une instabilité politique croissante et des crises humanitaires dans une région qui a déjà subi plusieurs années de guerre. Le Cameroun a une frontière commune avec le Tchad, la République du Congo et la République centrafricaine, entre autres pays.

Jeffrey Smith, Directeur exécutif de Vanguard Africa, une ONG basée aux États-Unis, qui prône la bonne gouvernance et les élections justes en Afrique, a déclaré : « Avec les élections qui se profilent à l’horizon, de nombreuses personnes au Cameroun craignent à juste titre une répression accrue et encore plus violente, « Biya se réfère en vérité, à d’anciens enseignements sur lesquels les dictateurs ont longtemps compté pour se maintenir au pouvoir : éliminer la dissidence, parfois de façon littérale, et cibler ouvertement les opposants afin d’amplifier le sentiment de peur dans le pays. »

Le Bureau du Président n’a pas répondu à la demande écrite de commentaires formulée par le CPJ.

***

Selon le Conseil National de Régulation de la Communication, le Cameroun disposerait d’un environnement médiatique diversifié, comprenant au moins 600 journaux, 30 stations de radio, 20 chaînes de télévision et 15 sites d’information en ligne. Mais cela ne signifie pas pour autant que les informations circulent librement.

« Honnêtement, au Cameroun maintenant, la plupart d’entre nous qui sommes dans les médias privés n’avons que la liberté de rapporter ce que le gouvernement souhaite voir », affirme un propriétaire de journaux qui, à l’instar de nombreuses autres personnes a demandé l’anonymat par crainte des représailles. « Il y a un climat de peur. Vous ne faites pas de reportages sur la question du fédéralisme [ni] sur toutes ces questions considérées comme défavorables au régime – même si elles sont vraies. »

Selon les partis de l’opposition, les médias, les syndicats, la société civile et les organisations de défense des droits de l’homme, la loi anti-terroriste camerounaise serait un instrument puissant pour susciter la peur. Les dispositions de la loi sont critiquées comme étant d’application trop large avec un potentiel facile d’abus à l’encontre des opposants politiques et du droit à la liberté d’expression. La loi impose la peine de mort comme sanction maximale, et permet aux autorités de détenir les personnes accusées de terrorisme pour une période indéterminée. Elle prévoit également des poursuites devant un tribunal militaire en violation de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui garantit aux individus une audience équitable, indépendante et publique pour tous les chefs d’accusation portés contre eux, et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, que le Cameroun avait ratifiée en 1989. La Charte africaine déclare, « Les tribunaux militaires ne devraient en aucune circonstance avoir compétence pour juger des civils. » Les civils traduits devant un tribunal militaire sont souvent privés de leurs droits à un procès et à une procédure d’appel équitables.

Elie Smith, un journaliste qui travaillait pour Canal 2 English, une chaîne de télévision privée par satellite basée à Douala, a déclaré que la condamnation d’Abba pour terrorisme était « un outil pour intimider d’autres journalistes. »

L’administration Biya veut éviter une situation comme celle du Nigéria où les journalistes ont couvert les activités de Boko Haram sans que le gouvernement puisse « contrôler la narration », affirme Smith. Il a noté que les journalistes qui souhaitent faire des reportages depuis les premières lignes du combat contre Boko Haram, doivent obtenir l’autorisation des ministères de la Défense et de la Communication et qu’ils doivent être intégrés dans les forces armées.

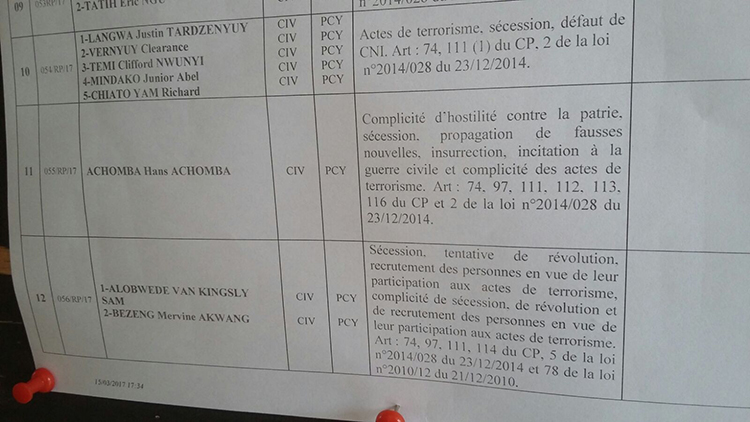

Outre Abba, le CPJ a constaté qu’au moins quatre autres journalistes ont été poursuivis en vertu de la loi anti-terroriste de 2014 à cause de leurs reportages : Atia Tilarious Azohnwi, rédacteur politique de The Sun ; Hans Achomba, un réalisateur de films documentaires ; et Tim Finnian, éditeur et rédacteur du journal hebdomadaire, Life Time, ont été détenus pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’un décret présidentiel en date du 30 août, 2017 ait autorisé leur mise en liberté. Ce décret a en outre mis fin aux poursuites pénales contre Jean-Claude Agbortem du magazine en ligne Camer Veritas, qui, accusé d’incitation au terrorisme, avait été mis en liberté provisoire. Ils devaient tous être traduits devant le tribunal militaire et, s’ils avaient été condamnés, auraient encouru la peine de mort.

Le CPJ enquête sur plusieurs autres affaires, notamment celles de Thomas Awah Junior, éditeur de la revue mensuelle Ahem Messenger, qui a été arrêté le 2 janvier à Bamenda, et de Fonja Hanson, rédacteur de la publication privée, le Cameroon Report, et directeur général du Cameroon Broadcasting Service (Service de radiodiffusion du Cameroun), arrêté à Bamenda le 28 juillet, afin de déterminer si ces arrestations ont un rapport direct avec le journalisme. Amos Fofung, chef de bureau du Guardian Post, a été libéré le 5 août sans qu’aucune accusation ne soit retenue à son encontre, après avoir été détenu pendant près de six mois.

Les journalistes détenus en vertu de la loi anti-terroriste sont exposés à des mauvais traitements en attendant leur procès. Selon les informations partagées avec le CPJ concernant le témoignage d’Abba rendu le 24 mars devant le tribunal militaire, ainsi que celles de personnes au courant de son affaire, qui ont parlé avec le CPJ sous couvert d’anonymat, Abba aurait été détenu au secret pendant au moins trois mois suivant son arrestation. Les membres de l’agence de renseignements l’ont battu à coups de machettes et de matraques, et lui ont marché sur le dos avec leurs bottes. Il était en outre initialement condamné à la peine de mort.

Charles Tchoungang, l’avocat du journaliste, a déclaré au tribunal militaire qu’Abba – qui recevra le Prix international 2017 de la liberté de la presse du CPJ-avait été battu par les gardes pour le contraindre à révéler ses sources d’information. Dans son témoignage rendu devant le tribunal de la capitale camerounaise de Yaoundé, Abba a raconté qu’il avait été menotté et parfois dévêtu, au cours des interrogatoires et pendant la durée de son incarcération. Le journaliste a ajouté que ses jambes étaient ligotées et qu’il était bâillonné lors de son transfert en avion vers la capitale.

Peter Essoka, président du Conseil National de la Communication du Cameroun – l’organisme de régulation des médias dont les membres sont nommés par Biya – nie que l’incarcération d’Abba soit liée à son journalisme.

Dans une déclaration publiée lors de la condamnation d’Abba au mois d’avril, Cécile Mégie, Directrice de la rédaction pour RFI, a déclaré que la station de radio, financée par le gouvernement français avait fourni la « preuve irréfutable » qu’Abba ne soutenait pas le terrorisme dans ses reportages. Lorsque le CPJ a contacté Mégie pour obtenir des commentaires sur ce rapport, celle-ci les a référés à la déclaration du radiodiffuseur.

Le ministère français des Affaires étrangères et l’Ambassade de France à Washington D.C., n’ont pas répondu à la demande de commentaires que le CPJ leur avait envoyée par courriel.

Lilian Shiya, épouse d’Achomba, un réalisateur de films documentaires, a raconté au CPJ que son mari avait aussi subi des sévices après son arrestation du 23 janvier. Lorsque la police avait découvert au cours des interrogatoires, qu’il avait travaillé en Afrique du Sud, pays où se trouve une grande diaspora réclamant une plus grande autonomie, elle l’a accusé d’avoir couvert les émeutes dans la région du Nord-Ouest afin de porter atteinte à la réputation internationale du Cameroun.

Shiya a dit que la première fois qu’elle avait rendu visite à Achomba en détention, ses pieds étaient enflés et il pouvait à peine marcher. Elle a dit que son mari lui avait raconté plus tard que la police l’avait frappé sur la plante des pieds à coups de matraques, lui avait marché sur le bas-ventre et avait menacé de lui couper les doigts. « Ils faisaient des commentaires sur son mariage et lui ont dit qu’il ne me reverrait plus », a-t-elle dit au CPJ.

Le bureau du Président et le porte-parole officiel du gouvernement n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du CPJ concernant le traitement infligé aux journalistes détenus.

L’auto-censure pour survivre

Un journaliste d’un organe de presse anglophone raconte au CPJ, sous couvert d’anonymat par crainte des représailles : « Par crainte de l’inconnu, beaucoup de personnes fuient les informations sérieuses, particulièrement si elles risquent de mettre leur vie en danger. Ils préfèrent éviter d’utiliser certains mots et ont suspendu des émissions et des cases horaires de débats très houleux… qui pourraient leur amener des ennuis. Pour beaucoup, l’auto-censure leur évite le problème d’être surveillés ou leur permet d’échapper aux rafles de ceux qui cherchent à leur imposer silence. »

La recherche menée par le CPJ montre que la répression de la presse au Cameroun s’est intensifiée vers la fin de l’année dernière lors des troubles qui sévissaient dans les régions anglophones. Le 6 décembre 2016, le Conseil National de la Communication a imposé une série de sanctions, notamment des suspensions allant d’un à six mois et des interdictions frappant 14 éditeurs et leurs journaux, un directeur général de station de radio et 15 journalistes travaillant pour 10 journaux imprimés et en ligne, stations de radio et chaînes de télévision, pour avoir diffusé des rapports qui, selon le Conseil comprenaient « des allégations non fondées, offensantes et perfides. »

Selon une copie de la Directive du 1e décembre partagée sur Twitter, le ministère de la Communication aurait, au cours du même mois, envoyé des instructions écrites aux organes de diffusion privés pour leur ordonner de cesser la diffusion des débats politiques « relatifs au climat politique actuel dans la région du Sud-Ouest ».

Le 10 et 12 janvier respectivement, les autorités ont brièvement suspendu le droit de diffusion de deux stations de radio privées, la radio communautaire de Jakiri et Radio Hot Cocoa à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, à cause de leur couverture médiatique. Selon les rapports des médias, Jakiri aurait été suspendu après avoir diffusé l’appel d’un membre de Parlement pour protester contre la marginalisation des Anglophones.

Gideon Taka, manager de Radio Hot Cocoa a raconté au CPJ que le 10 janvier, le Conseil National de la Communication avait bloqué l’accès à ses bureaux et à son studio sous prétexte qu’il attisait la crise dans la région du Nord-Ouest au travers de son programme intitulé « Biggest Breakfast Show. »Taka dit qu’après avoir appelé le président du Conseil, la station a eu le droit de reprendre ses émissions dans un délai de 48 heures « à condition de promettre qu’elle serait objective dans sa façon de traiter les questions brûlantes, notamment dans les situations de crise. »

Taka a dit que la station avait désormais adopté une approche plus prudente. « Cela ne représente pas une censure quelconque, mais c’est notre tentative de donner des informations judicieuses à notre auditoire », a dit Taka.

Le 17 janvier, le gouvernement a ordonné un verrouillage de l’internet dans les régions anglophones, qui a duré jusqu’au 20 avril. Selon les informations relayées par les médias, le gouvernement aurait dit que cette décision avait pour but de prévenir l’effondrement de l’ordre public dans un contexte de manifestations, de grèves et de fermetures d’écoles. Ce verrouillage a été largement dénoncé, notamment par David Kaye, Rapporteur Spécial de l’ONU sur la liberté d’expression qui l’a décrit comme « une affreuse violation du droit à la liberté d’expression des Camerounais. »

Selon les informations relayées par les médias, le 20 janvier, lors d’une émission de l’organe public de diffusion Cameroon Radio and Television (CRTV), Essoka, le président du Conseil National de la Communication, aurait menacé de suspendre ou de fermer toute organe médiatique qui diffusait un contenu « séditieux » concernant les manifestations réclamant la sécession ou le fédéralisme dans les régions anglophones. Selon ces rapports, Essoka aurait nommément cité les journaux Le Messager, Cameroon Post, The Guardian Post, The Times Journal, les chaînes Equinoxe TV, Spectrum TV, Canal 2 International, ainsi que certaines radios communautaires, qui selon lui, soutenaient les manifestants.

Mkun Njouny Nelson, directeur de la Fondation FM à Bamenda, a dit que sa station avait brièvement suspendu ses propres émissions après que le représentant régional du ministère des Communications l’avait convoqué pour l’interroger au mois d’avril. Selon Nelson, le service des renseignements aurait envoyé un rapport de sécurité au ministère concernant le programme de la revue hebdomadaire « News Extra » alléguant qu’elle attisait le sentiment sécessionniste.

Il a dit que Louis Marie Megne, chef de la communication régionale et ancien journaliste, estimait que l’émission ne posait pas de problème. Nelson a ajouté : « Mais puisque l’administration est toute-puissante et agit généralement en opposition à ce genre d’opinion professionnelle, nous avons choisi de suspendre le programme pour un mois. C’est ce type d’intimidation administrative qui a mis l’auto-censure au Cameroun à l’ordre du jour car les organismes médiatiques craignent la confrontation avec un État omniprésent. »

Un autre directeur d’une station de radio privée a dit au CPJ que la direction avait décidé de cesser ses émissions pendant quelques semaines « car nous avions peur d’être persécutés. » Il a ajouté que la station avait repris ses émissions maintenant, mais que dans un souci d’auto-préservation, elle n’abordait plus de questions socio-économiques ni toute autre question d’ordre politique.

Les autorités ont aussi tenté de cibler les médias sociaux – décrits par le quotidien gouvernemental, The Cameroon Tribune, dans son article du 1e novembre 2016, comme « devenant rapidement une menace à la paix et un instrument secret de manipulation. » Selon les informations relayées par les médias, Cavaye Yeguie Djibril, président de l’Assemblée nationale, dans un discours au parlement prononcé le 10 novembre 2016, aurait traité les médias sociaux de « nouvelle forme de terrorisme … aussi dangereuse qu’un missile ».

Et au mois de janvier, le ministère des Postes et des Télécommunications du Cameroun a envoyé aux utilisateurs de téléphones mobiles des messages texte les avertissant qu’ils risquaient d’encourir entre six mois et deux ans de prison ferme et des amendes allant jusqu’à 10 millions de francs CAF (17 900 US$ ) s’ils partageaient des informations sur les troubles.

Entretemps, certains journalistes, qui ont modéré leur couverture de questions sensibles pour éviter l’arrestation ou la pénalisation de leurs organes de presse, se retrouvent coincés entre les factions opposées.

Un journaliste du quotidien anglophone The Guardian Post, a dit que la ligne éditoriale du journal avait été modérée après que Fofung, chef de bureau du journal, avait été arrêté au mois de février. Un avertissement au cours du même mois provenant du Conseil National de la Communication a accusé l’organe de presse d’attiser la crise anglophone et a menacé de le fermer s’il ne cessait pas immédiatement de publier des articles sur la sécession et le fédéralisme. L’avertissement a été diffusé à plusieurs reprises sur la CRTV nationale. Le journaliste, qui a demandé l’anonymat par crainte des représailles, a affirmé que la direction du Guardian Post avait décidé de laisser tomber tous les rapports sur les appels en faveur de la sécession et le retour du pays au fédéralisme bi-étatique.

Il a ajouté : « Nos lecteurs voient le changement et sont convaincus que nous soutenons le régime. Les agitateurs [anglophones] sollicitent maintenant les médias sociaux pour leur demander de boycotter notre journal et menacent même les reporters et leurs familles. D’un côté ou de l’autre, nous ne sommes pas libres. Ils ne comprennent pas les pressions que nous subissons. »

Le journaliste du Guardian Post affirme que les ventes ont chuté de façon dramatique « depuis que nous nous sommes éloignés des reportages percutants sur la crise. »

Les moyens d’existence sont aussi menacés. Anjianjei Constantine, qui animait l’émission “Talking Point” sur LTM, une chaîne privée de télévision par satellite à Douala, a raconté au CPJ qu’il avait été licencié après avoir refusé de signer un document par lequel il se serait engagé à se conformer à une directive gouvernementale de ne pas parler de la sécession ni du fédéralisme.

Constantine affirma que sa patronne, Marthe Mouaha, lui avait dit que le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, avait menacé au téléphone d’interdire l’émission et de mettre fin à la subvention gouvernementale versée à la station. « Après avoir reçu cet avertissement, ma patronne a décidé de censurer personnellement les invités qui participaient à ‘Talking Point’. Elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas se permettre de renoncer à la subvention gouvernementale à cause de moi, » dit Constantine.

Mouaha n’a pas répondu à la demande de commentaires formulée par le CPJ. Le ministre de la Communication n’a pas répondu à la demande de commentaires formulée par le CPJ dans un courriel.

Les journalistes qui faisaient des reportages pour le compte d’organes de presse internationaux concernant les troubles et les poursuites menées contre les prétendus organisateurs des manifestations ont également été affectés. Selon les informations relayées par les médias, des agents de sécurité masqués auraient détenu Zigoto Tchaya, un reporter local pour France 24, le 12 décembre 2016, un jour après qu’il ait interviewé un avocat et militant basé à Bamenda. Et le 1e février, le correspondant de la BBC, Randy Joe Sa’ah a été arrêté et son matériel saisi pour avoir enregistré un briefing impromptu du Conseil de la défense pour un groupe de militants dont le procès devant un tribunal militaire avait été reporté. Le journaliste a dit au CPJ qu’il avait été accusé d’être « complice dans la propagation de fausses informations » et qu’il avait été relâché sous caution.

Selon les rapports, le Conseil National de la Communication aurait plus récemment cherché à limiter les canaux de diffusion basés en dehors du Cameroun, qui diffusaient leurs programmes aux régions anglophones. Essoka a raconté aux journalistes à Bamenda que les distributeurs de câbles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui diffusaient le signal de la Southern Cameroons Broadcasting Corporation, seraient sanctionnés, sans préciser quelles seraient les pénalités. Selon les rapports, Essoka aurait dit que le canal basé en Afrique du Sud cherchait à déstabiliser le Cameroun.

Les actions du Conseil ont amené plusieurs journalistes à dire au CPJ qu’ils étaient convaincus que dcelui-ci outrepassait les limites de son mandat. Tatah Mentan, un ancien professeur de journalisme à l’Université de Yaoundé qui habite maintenant aux États-Unis, a dit : « Le [Conseil de la Communication] est seulement là pour formuler des recommandations. Ce sont les tribunaux qui doivent régler les problèmes de diffamation et de sédition, et non le Conseil. »

Dans une déclaration au CPJ, Essoka a affirmé que le Conseil National de la Communication était un organe de régulation et de consultation et « a le droit de prendre des mesures punitives à l’encontre des organisations médiatiques. » Essoka a rejeté l’affirmation selon lequel le Conseil aurait menacé les journalistes pour les empêcher de faire des reportages critiques. « Lorsqu’on nous adresse une plainte, nous prenons le temps de l’investiguer. Nous écoutons les deux parties afin de bien comprendre de quoi il s’agit », a dit Essoka. « Nous essayons autant que possible de protéger les journalistes et de ne pas entraver l’indépendance éditoriale des organes de presse, » a-t-il dit.

Le CPJ a contacté les organes de presse du gouvernement, y compris CRTV, la station d’émission radiotélévision d’Etat, et le journal Cameroon Tribune, pour avoir leurs opinions sur les conditions [relatives à la liberté de] la presse, mais personne n’a répondu à leurs demandes d’entretien.

Les associations de presse ont essayé de lutter contre la répression, avec un succès limité. Selon les informations relayées par les médias et les membres du consortium qui ont parlé avec le CPJ sous condition de l’anonymat, lorsqu’un groupe de journalistes avait essayé de créer le Consortium d’associations de journalisme dans la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, le gouverneur de la région anglophone aurait menacé d’arrêter ses leaders s’ils ne fermaient pas l’association.

Le consortium avait fait une déclaration menaçant de boycotter les conférences de presse du gouvernement si on ne leur fournissait pas la version anglaise des documents.

Bilai n’a pas répondu immédiatement à l’appel et aux messages texte du CPJ qui lui demandaient de faire des commentaires.

Mentan, un ancien professeur de journalisme, a dit au CPJ que les conditions relatives à la liberté de la presse au Cameroun étaient actuellement plus répressives que dans les années 1990, lorsque de nombreux journalistes avaient été exilés ou arrêtés.

Toutefois, certains journalistes sont réfractaires. Jean-Claude Agbortem, co-fondateur du magazine en ligne Camer Veritas et politicien de l’opposition, qui a été arrêté dans son bureau à Douala le 25 janvier, avait publié plusieurs articles d’opinion qui critiquaient les autorités camerounaises et soutenaient les manifestants anglophones. Il a été accusé d’incitation au terrorisme et de tentative de déstabilisation du gouvernement, mais il a été libéré le 3 mars sous caution. Agbortem a raconté que les autorités l’avaient interrogé au sujet d’articles publiés dans Camer Veritas et de messages sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les rencontres qu’il aurait eues avec les politiciens de l’opposition

Il a déclaré au CPJ, « Je n’ai pas peur de défendre la vérité. On ne me fera pas taire. » Concernant la loi sur le terrorisme, il a dit que des journalistes comme Abba étaient contraints de révéler leurs sources, « même lorsqu’il s’agit d’informations dont ils ne disposent pas. »

Agbortem, qui devait comparaître devant un tribunal militaire, a dit que le décret présidentiel du 30 août l’avait disculpé de toutes les accusations portées contre lui.

Réaction internationale

Les médias locaux et internationaux et les groupes de défense des droits de l’homme ont protesté contre l’usage que fait le Cameroun de la loi anti-terroriste pour cibler les journalistes qui les critiquent. Plus tôt dans l’année, la branche Nord-Ouest de l’association indépendante, Cameroon Association of English Speaking Journalists et le Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC) avaient demandé la libération de leurs confrères anglophones. Lors du World Editors Forum tenu à Durban en Afrique du Sud au mois de juin, l’Association mondiale des journaux et des éditeurs de médias d’information (WAN-IFRA) a adopté une résolution concernant le manque de liberté des médias au Cameroun. Et en mai, Jovial Rantao, président de l’African Editors Forum, a publié une déclaration dénonçant le procès et la condamnation d’Abba.

Abdulwaheed Odusile, président de la Fédération de journalistes africains, qui était en visite au Cameroun au mois de mai, a dit au CPJ : « La liberté de la presse n’existe pas dans ce pays. »

« Le climat économique est étouffant et le contrôle administratif [est] draconien, ce qui ne permet guère aux médias de prospérer. Toute organisation de presse écrite ou de radiodiffusion qui veut survivre au Cameroun aujourd’hui doit se plier aux exigences du gouvernement ou mourir, » a-t-il ajouté.

Toutefois des organismes internationaux tels que l’Union européenne, l’Union africaine et l’ONU, ainsi que des pays partenaires du Cameroun dans la lutte contre l’extrémisme violent, ont tardé à condamner publiquement ses actions. Le Cameroun est un partenaire au sein de la Force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram (FMM), qui est soutenu par le R.U., la France et d’autres États membres de l’UE et de l’AU. Cependant, en dehors d’une déclaration du ministre des Affaires étrangères français de l’époque, condamnant le mauvais traitement infligé à Abba en décembre 2016 et réclamant sa libération, aucun d’entre eux n’ont publiquement condamné l’abus de pouvoir, ni fait des déclarations publiques exigeant la libération des journalistes.

Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas non plus publiquement interpellé le Cameroun pour sa violation des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la liberté d’expression. S’exprimant en tant que président du Conseil de sécurité de l’époque, le représentant permanent britannique Matthew Rycroft, a dit aux reporters que le verrouillage de l’internet et les atteintes aux droits de l’homme dans les régions anglophones « n’ont pas été abordés lors d’une réunion officielle » avec les responsables camerounais lors de sa visite au Cameroun en mars, qui coïncidait avec le verrouillage de l’internet.

« Je pense que c’est compréhensible, dans la mesure où nous étions dans ce pays pour examiner la menace pour la paix et la sécurité internationales émanant de Boko Haram et les questions y afférentes, » a-t-il ajouté. Rycroft a encore affirmé que la question des atteintes aux droits de l’homme avait été soulevée lors de réunions informelles avec le gouvernement du Cameroun.

Depuis lors, l’ONU a commencé à faire pression sur le Cameroun et s’est offerte pour servir de médiateur dans les troubles persistants. Selon le Guardian Post, le Secrétaire-général adjoint, Amina Mohammed aurait, au début du mois d’août, demandé à une délégation du bureau du premier ministre camerounais de s’assurer que tous ceux qui avaient été détenus durant les troubles obtiennent justice. Au mois d’avril, François Louncény Fall, Représentant spécial des Nations Unies pour l’Afrique centrale, a exhorté le Cameroun à relâcher les détenus. Dans une lettre en date de juin 2017 adressée au Secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, Donald Payne Jr., un membre du Congrès américain aux États-Unis, a demandé une enquête sur les violations des droits de l’homme dans les régions anglophones du Cameroun. Les États-Unis fournissent des troupes et, à compter de décembre 2016, ont alloué au moins 130 millions d’USD pour soutenir le pays dans sa lutte contre Boko Haram. Payne a déclaré que la violence et l’emprisonnement des journalistes enfreignaient la Loi américaine de Leahy interdisant aux États-Unis de fournir de l’aide aux forces de sécurité étrangères dont il était clairement démontré qu’elles avaient commis des violations flagrantes des droits de l’homme. Le Sénateur Richard Durbin a demandé séparément, dans une lettre adressée au Président Biya au mois d’avril, que les autorités libèrent les journalistes emprisonnés et il a exprimé la crainte que ces arrestations « ne fassent partie d’une répression généralisée et préoccupante de la presse. »

Un porte-parole du département d’État, dans un courriel adressé au CPJ, a dit : « Le département d’État prend au sérieux toutes les allégations de violations des droits de l’homme par les forces de sécurité étrangères, et nous examinons chaque allégation au cas par cas, afin de déterminer si elle constitue une preuve crédible de violation flagrante des droits de l’homme, conformément aux dispositions de la Loi de Leahy. »

Vu que les élections présidentielles sont prévues pour l’année prochaine, et que le Cameroun doit accueillir le tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2019, les interventions pour museler la critique, notamment au travers de la loi anti-terroriste, sont susceptibles de faire l’objet d’une surveillance internationale accrue.